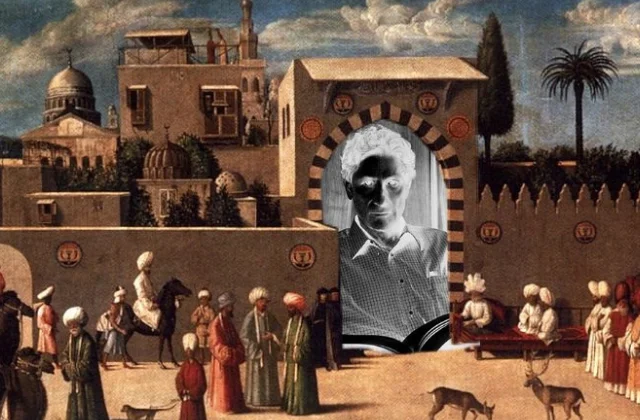

ওরিয়েন্টালিজম: এডওয়ার্ড সাঈদের দৃষ্টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘাত

পূর্বদেশীয়দের প্রতি পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক সমাজে এর প্রভাব

ওরিয়েন্টালিজম (Orientalism) হচ্ছে এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ এর লেখা একটি বিখ্যাত বই। এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭৮ সালে। এই বই কে মোটমাট তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। যাইহোক, এই অনুচ্ছেদে আমি চেষ্টা করবো এই বইয়ের তিনটি অংশ নিয়ে কথা বলবার ও এই বইয়ের সারসংক্ষেপ আলোচনা করবার। প্রথমে যে প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসতে পারে সেটা হলো, এই ওরিয়েন্টালিজম (Orientalism) মূলত কী?

কোরিয়ান শব্দ “Orient” থেকে Orientalism শব্দ এসেছে। আর “Orient” ঐ সব মানুষদের বলা হয় যারা পূর্ব-দেশীয় বা পূর্ব দিকের। সংক্ষিপ্তভাবে, “Orient = Who belongs to Eastern World.”। এখন ইস্টার্ণ ওয়ার্ল্ডে এশিয়া পড়ছে। তাই এশিয়ানদের “Orient” বলা হয়ে থাকে। আর যারা ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্ল্ডে থাকেন তাদেরকে “Occident” বলা হয়।

ওরিয়েন্টদের নিয়ে যে আলোচনা হয় সেটাই Orientalism –এর মধ্যে পড়ে। ওরিয়েন্টালিজমে ওরিয়েন্টদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ব্যবহার, অনুষ্ঠান, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়। এই চর্চা মূলত ওয়েস্টার্ণ লেখক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের দ্বারা প্রভাবিত বা আলোচিত হয়ে থাকে। আশা করছি এই পর্যন্ত আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করতে পেরেছি।

Introduction to Orientalism

শুরুতেই এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ তিনি তাঁর বইতে বলছেন, ওরিয়েন্টালিজমের যে ধারণা সেটা মূলত ওয়েস্টার্ণদের দ্বারা গঠন করা হয়েছে। কেন ওয়েস্টার্ণরা এমন দর্শন টেনে আনলেন? কেন এশিয়ানদের ভাগ করতে হলো?

এর সহজ উত্তর লেখক দিচ্ছেন, যাতে তারা নিজেদের সুপিরিয়র এবং ওরিয়েন্টদের মানে আমাদের ইনফেরিয়র করে তোলা যায়। আরো সহজ ভাবে দেখলে দেখবেন, কেউ যখন নিজেকে সুপিরিয়র ধরেই নিচ্ছে ঠিক তখন তাৎক্ষণিক ভাবে বাকিরা ইনফেরিয়র হয়ে যায়।

প্রশ্ন আসতে পারে, কোন কোন দেশ এই কনসেপ্ট কে দাঁড় করালেন?

এই কনসেপ্ট মূলত ফ্রান্স, ব্রিটিশ এবং অ্যামেরিকানদের দ্বারা গঠন করা হয়েছে। তারা ওরিয়েন্টদের ক্যালচার, ট্রাডিশন এবং সাহিত্য বেশ সূক্ষ্মভাবে পড়েছেন, ওরিয়েন্টদের চিন্তা-ভাবনাসমূহ কে ভালোভাবে বুঝেছেন যাতে করে এদের উপর কর্তৃত্ব ফলানো সহজ হয়ে যায়।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ তিনি তাঁর বইয়ের শুরুতে ব্যাখ্যা করছেন এভাবেই। পাশাপাশি তিনি আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মগজ সব বিশ্লেষণপূর্বক ওয়েস্টার্ণরা এমন ধারণা তৈরি করেছেন। যেটাকে কিনা “ওরিয়েন্টালিজম” নাম দেওয়া হয়েছে। এখন আমি চেষ্টা করছি এই বইয়ের তিনটি অংশ নিয়ে আলোচনা করবার। তাহলে চলুন শুরু করা যাক,

প্রথম পর্ব: Scope of Orientalism – Knowing of the Orientals

এই অংশে লেখক এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ বলছেন, কীভাবে ওরিয়েন্টালিজম একটি “সিস্টেম অব অর্ডার” হয়ে গেছে এই আধুনিক যুগে। ওরিয়েন্টালিজম আমাদের ইস্টার্ণ ও ওয়েস্টার্ণ পার্ট সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা ও ব্যাখ্যা দেয়। এর সাথে কীভাবে ওয়েস্টার্ণরা আমাদের ভাগ করে দিয়েছেন সে ব্যাপারেও তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ওয়েস্টার্ণরা এক্ষেত্রে দুটি টার্ম ব্যবহার করছেন,

১. Ours

২. Theirs

এই টার্ম দুটোর সহজ বাংলা হচ্ছে, আমরা এবং তারা। এই “আমরা(Ours)” মানে ওয়েস্টার্ণরা নিজেদের তো সুপিরিয়র বলছেই পাশপাশি এই “তারা(Theirs)” দিয়ে আমাদের ভাগও করে দিচ্ছেন। এখন নতুন করে যে বিষয়টি যুক্ত হচ্ছে সেটা হলো, আমরা সভ্য, তোমরা অসভ্য। তোমরা(ওরিয়েন্ট) অলস, তোমাদের লোভ বেশি, তোমাদের যৌনক্ষুধা বেশি, তোমাদের মধ্যে হিংসা বেশি তাছাড়াও তোমরা বেশ রহস্যময়।

মুশকিল হচ্ছে “Occidents” –দের ধারণা বা কনসেপ্ট বা দর্শন তা তারা নিজেরাই নিজেদের বলছেন মানে স্ব-ঘোষিত (Self-Proclaimed) । আরো গভীরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, Occident সুপিরিয়র নয়, না কোথাও এই কথা লেখা আছে। তারা নিজেরাই নিজেদের সুপিরিয়র বলছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই তাদের সুপিরিয়র হবার বা বলবার কারণ আছে।

কিন্তু তারা কেন এমন ন্যারেটিভ তৈরি করলেন?

প্রথমত, আমাদের কমজোর বা দূর্বল দেখানোর জন্য। দ্বিতীয়ত, আমাদের যে নৈতিকতা ও সংস্কৃতি আছে তার ভিত দূর্বল আছে এটা বুঝানোর জন্য। আর এই দুটো বিষয় কব্জায় আনা গেলে আমাদের খুব সহজেই অসভ্য বলে দেওয়া যায়। আর ঠিক তখনই সভ্যতার নাম দিয়ে আমাদের শাসন করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে, যাচ্ছে।

Orients বনাম Occidents

এখন অক্সিডেন্টরা মনে করছেন যে, ওরিয়েন্টদের দিয়ে কিছুই ম্যানেজ করা যায় না বা ভরসা করা যায় না। কারণ তারা অসভ্য আর আমাদেরকেই তাদের সভ্য বানাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, উপনেশবাদ দ্বারা আমরা যে আমাদের আইডেন্টিটি হারিয়ে ফেলেছিলাম বা এখনো খুঁজে পাচ্ছি কিনা সেটা কিন্তু এই কনসেপ্টের কারণে।

শহরের রাস্তায় ওভার ব্রিজে একটু সময় কাটালে দেখতে পাবেন, আমাদের পোষাক, আমাদের চালচলন বা ব্যবহার, আমাদের দর্শন, আমাদের মতবাদ প্রায় একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এই অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি। এসব তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অক্সিডেন্টদের মধ্যে এমন বৃহৎ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ও দুষ্কর।

আর যেহেতু এই কনসেপ্ট বেশ শক্তভাবেই আমাদের মনে গাঁথা গেছে তাই আমরাও মনে করি, বড় কোন বিষয়ে আমাদের ম্যানেজমেন্ট করার দক্ষতা কম। আর এজন্যই চিকিৎসার ক্ষেত্রেও দেখবেন অ্যামেরিকা ফেরত কিন্তু তবুও রোগীকে বাঁচানো গেল না।

এখানে মৃত্যু অনিবার্য না দেখিয়ে ওয়েস্টার্ণদের কৃতি বেশি ফুটে ওঠে। হতে পারতো আমাদের সাধারণ একজন চিকিৎসকও ঐ চিকিৎসা করতে পারেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছে।

“Divide and Rule” –পলিসি অক্সিডেন্টদের হাত ধরেই আসে। আর আমাদের বহু বছর তারা শাসন করেছেন। এটা সূর্যের মত সত্য। সে যাইহোক, বইটির দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে আরো আকর্ষণীয় ও দুর্দান্ত কিছু কথা।

দ্বিতীয় পর্ব: Orientalist Structure and Re-Structure

এই অংশে লেখক এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ ওয়েস্টার্ণদের চোখ দিয়ে দেখে বলছেন, ওরিয়েন্টরা যদিও আমাদের(ওয়েস্টার্ণদের) মত সভ্য হয়তো নয় কিন্তু এরা বেশ সহজ-সরল। এছাড়াও ওরিয়েন্টদের “খাঁটি/নির্ভেজাল” শব্দে আখ্যায়িত করছেন অক্সিডেন্টরা।

তাহলে একটি জাতি সহজ-সরল ও খাঁটি হওয়া সত্ত্বেও সভ্য নয়, সুপিরিয়র তো দূরের কথা। মানে হলো, অক্সিডেন্টরা বলছেন তো সহী, ভাই তুমি সহজ-সরল ও ঈমানদার হলেও আমি তোমার চেয়ে সভ্য ও সুপিরিয়র। উল্লেখ্য, এখানে কারো হাসি পেলে লেখক তার জন্য দায়ী নয়। এই বিখ্যাত ইহুদি লেখক তো ওয়েস্টার্ণদের প্যান্ট এমনভাবে খুলেছেন যে আমার লিখতে লিখতেও হাসি পাচ্ছে।

উনিশ শতকের দিকে এখন নতুন কিচ্চা কি? অক্সিডেন্টরা বলছেন, ভাই তুমি একটু বেশি-ই ভোলাভালা। যে কেউ তোমাকে শোষণ করতে পারে। তাই ভাই আমাদের বিশ্বাস করো, আমরা তোমাকে (ওরিয়েন্ট) কে রক্ষা করবো।

কিন্তু এই কথার মধ্যে তাদের একটি লুকায়িত উদ্দেশ্য ছিলো। স্বার্থ ছাড়া কেউ কেন কাউকে রক্ষা করতে চাইবে? আমরা কি তাদের কাছে অতটুকুও স্পেশ্যাল? তারা এসব বলতো নিজেদের জাস্টিফাই করার জন্য।

কিন্তু এর মধ্যেও এই দুই ভাগের মধ্যে (Orients বনাম Occidents) যে কনসেপ্ট ওয়েস্টার্ণরা গেঁথেছেন এবং সেসব যে সত্য নয় এ বিষয়ে দুইজন লেখক সোচ্চার হোন।

১. Ernest Renan

২. Silvestre De Sacy

তাঁরা বলছেন এই কনসেপ্ট একটি মিথ বৈ কিছু নয়। এই কনসেপ্ট তৈরি করা হয়েছে ওয়েস্টার্ণদের ক্যালচার ইস্টার্ণদের মধ্যে গ্রথিত করার জন্য। আর তাদের কাজ থেকেই এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ অণুপ্রাণিত হোন। তো চলুন বইটির শেষ পার্ট চুকিয়ে ফেলি। তাছাড়াও অনুচ্ছেদটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় পর্ব: Orientalism Now

এই অংশে লেখক এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ বলছেন, যদিও উপনেশবাদ খতম হয়ে গেছে তবুও এই কনসেপ্ট রদ করা বা বাতিল করা সম্ভব হয়নি। প্যারাসাইটের মত করে আমাদের মধ্যে থেকেই গেছে। যেমন ধরুন, ভাইভা বোর্ডে তীব্র গরমে কোর্ট-টাই পড়েন তো না কি! না হলে ডিস্কো খাবেন। মানে নম্বর কম পাবেন। কিন্তু এটা কোথায় লেখা আছে যে, ভাইভা বোর্ডে বা ইন্টারভিউ তে আমাদের কোর্ট-টাই পড়তেই হবে!

উপনিবেশিক ক্ষমতা আমাদের উপর কর্তৃত্ব এজন্যই ফলিয়েছিলেন যাতে করে আমরা আমাদের আইডেন্টিটি ভুলে যাই। পাশাপাশি ইউনিফর্মিটি প্রতিস্থাপনপূর্বক তাদের ক্যালচারও যথাযথভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন। এখন বাঙালী হওয়ায়, লুঙী আর শার্ট পড়ে কে কে ইন্টারভিউ দেবার সাহস রাখেন? মন্তব্যে জানাবেন।

মানে এখান থেকেই শুরু করতে হবে, যদি আমরা চাই তো। ছোট ছোট বিষয় পরিবর্তন করতে হবে আস্তে ধীরে।

Orientalism in 20th Century

কিন্তু তারও আগে এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ বলছেন, এখন একটি মিক্সড ক্যালচার তৈরি হয়ে গেছে। মানে ধরুন, একটা Hegemony এর উপর আরেকটা Hegemony! কীভাবে? এখন ইস্টার্ণ পার্ট ও ওয়েস্টার্ণ পার্ট একসাথে বসবাস করা শুরু করেছেন।

এর মানে আবার এই নয় যে, ওয়েস্টার্ণরা আমাদের পছন্দ করতে শুরু করেছে। না তারা আমাদের মত হতে চায়, না তারা আমাদের মত করে জীবন যাপন করতে চায়। তাদের তো আলাদা-ই মাসলা। তারা এখনো নিজেদের সুপিরিয়র ভাবে। শুধু তাই নয় পাশপাশি ওরা চেষ্টা করে আমাদের সম্পর্কে আরো বেশি জানার। মেলবন্ধন নয়, দিকভ্রান্তির জন্যই এই চর্চা।

পরিশেষ

এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ এর লেখা “ওরিয়েন্টালিজম” আমার পক্ষে এই এক অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা বা পুরোপুরি ধারনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি আমার দিক থেকে চেষ্টা করেছি মাত্র। লেখকের যুক্তির পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে ব্যক্তিগত টিপ্পনীও আমি দিয়েছি। আপনার যদি ঐ সব টিপ্পনী পছন্দ না হয় তবে পূর্বেই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ধন্যবাদ